Результаты проведения экспериментов по изучению характеристик деятельности человека-оператора в системах слежения

Просмотров: 1810

2010 год

Бурлак Е.А., Набатчиков А.М. Результаты проведения экспериментов по изучению характеристик деятельности человека-оператора в системах слежения // 59 научно-техническая конференция МИРЭА, Сб. тр. ч. 3 Технические науки. –М.: 2010. – С. 84-89.

Мероприятие: 59 Научно-техническая конференция МИРЭА

УДК: 331.101.1:629.7

УДК: 331.101.1:629.7

В процессе боевой работы летчик осуществляет прицеливание, наведение управляемых ракет, стробирование цели, т.е. выполняет операции слежения, в том числе операции совмещения прицельной марки с целью и сопровождения цели прицельной маркой. Для создания летчику наилучших условий прицеливания необходимо при проектировании учитывать зависимости процессов сопровождения и совмещения от машинной части контура слежения, в частности, от его динамической структуры.

Экспериментальные исследования, результаты которых приведены далее, проведены в целях изучения деятельности человека-оператора в следящей системе при установке на возможно более быструю отработку скачка входного воздействия, что соответствует, например, стробированию цели или первоначальному совмещению прицельной марки с целью для дальнейшего сопровождения.

Работа проводилась в развитие результатов, изложенных в статье [1], где, в частности, показано, что хорошо обученные, опытные операторы работают при установке на максимальное быстродействие в соответствии с принципом максимума [2]. В предлагаемой статье изложены результаты экспериментов, проведенных с увеличенным числом операторов, причем не имевших опыта работы со следящими системами и приобретавших его в ходе экспериментов. Более полно эксперименты описаны в [3].

Эксперименты проведены на установке с органом управления (ОУ) в виде джойстика с диапазоном отклонения ±30º. Усилия на джойстике при максимальном отклонении от себя 0,455 Н, на себя 0,472 Н.

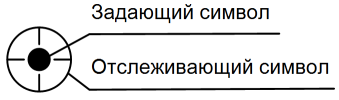

Задающий символ (цель), отрабатывающий входное воздействие и отслеживающий символ (прицельная марка) предъявлялись на мониторе с экраном размером 350х250 мм и с графическим режимом 1024х768 пикселей.

На рис.1 задающий символ (ЗС) представлен кружком диаметром 15 пикселей (в 1 мм экрана 3,072 пикселей), отслеживающий символ (ОС) – окружностью размером 40 пикселей с двумя взаимно перпендикулярными диаметрами, имеющими разрыв в центре окружности.

Динамическая структура машинной части системы имитировалась в ПЭВМ. Там же проводилась регистрация результатов экспериментов и их математическая обработка.

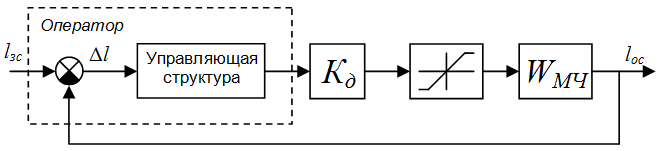

Структурная схема экспериментальной установки с оператором приведена на рис.2, где обозначено: Кд – коэффициент передачи джойстика; WМЧ – передаточная функция машинной части контура управления.

Эксперименты проведены со следующими вариантами динамической структуры машинной части WМЧ:

В экспериментах, результаты которых приведены далее, принимали участие восемь мужчин 20–22 лет (студенты старших курсов). Исследовалось поведение оператора в качестве управляющего звена в контуре, представленном на рис.2, при подаче на вход контура скачка задающего символа. Величина скачка составляла 250 пикселей. Перед оператором ставилась задача перевода отслеживающего символа в новое положение задающего символа за минимальное время с помощью джойстика.

Результаты экспериментов позволили сделать следующие выводы:

Опираясь на полученные новые результаты экспериментов, целесообразно провести исследования с более широким контингентом операторов, обратив особое внимание на вопросы адаптации операторов к широкому спектру динамических структур машинной части.

Экспериментальные исследования, результаты которых приведены далее, проведены в целях изучения деятельности человека-оператора в следящей системе при установке на возможно более быструю отработку скачка входного воздействия, что соответствует, например, стробированию цели или первоначальному совмещению прицельной марки с целью для дальнейшего сопровождения.

Работа проводилась в развитие результатов, изложенных в статье [1], где, в частности, показано, что хорошо обученные, опытные операторы работают при установке на максимальное быстродействие в соответствии с принципом максимума [2]. В предлагаемой статье изложены результаты экспериментов, проведенных с увеличенным числом операторов, причем не имевших опыта работы со следящими системами и приобретавших его в ходе экспериментов. Более полно эксперименты описаны в [3].

Эксперименты проведены на установке с органом управления (ОУ) в виде джойстика с диапазоном отклонения ±30º. Усилия на джойстике при максимальном отклонении от себя 0,455 Н, на себя 0,472 Н.

Задающий символ (цель), отрабатывающий входное воздействие и отслеживающий символ (прицельная марка) предъявлялись на мониторе с экраном размером 350х250 мм и с графическим режимом 1024х768 пикселей.

На рис.1 задающий символ (ЗС) представлен кружком диаметром 15 пикселей (в 1 мм экрана 3,072 пикселей), отслеживающий символ (ОС) – окружностью размером 40 пикселей с двумя взаимно перпендикулярными диаметрами, имеющими разрыв в центре окружности.

Динамическая структура машинной части системы имитировалась в ПЭВМ. Там же проводилась регистрация результатов экспериментов и их математическая обработка.

Структурная схема экспериментальной установки с оператором приведена на рис.2, где обозначено: Кд – коэффициент передачи джойстика; WМЧ – передаточная функция машинной части контура управления.

Эксперименты проведены со следующими вариантами динамической структуры машинной части WМЧ:

- безынерционное линейное звено с коэффициентом передачи WМЧ=1;

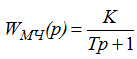

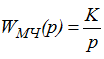

- инерционное (апериодическое) звено

где К = 1, T = 1 с;

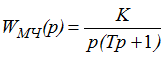

- интегрирующее звено

где К = 1 мм/с;

- звено 2-го порядка

где К = 1 мм/с; T = 1 с.

В экспериментах, результаты которых приведены далее, принимали участие восемь мужчин 20–22 лет (студенты старших курсов). Исследовалось поведение оператора в качестве управляющего звена в контуре, представленном на рис.2, при подаче на вход контура скачка задающего символа. Величина скачка составляла 250 пикселей. Перед оператором ставилась задача перевода отслеживающего символа в новое положение задающего символа за минимальное время с помощью джойстика.

Результаты экспериментов позволили сделать следующие выводы:

- операторы после тренировки отрабатывали примерно 90% скачка входного сигнала как регуляторы, оптимальные по быстродействию, строя управление в соответствии с принципом максимума, а оставшиеся относительно малые рассогласования – как линейное звено;

- операторы при отработке 90% скачка входного воздействия имели дело с машинной частью нулевого, первого и второго порядков в соответствии с теоретическими положениями принципа максимума:

- для машинной части нулевого порядка – перевод органа управления в новое положение (рис.3);

- для машинной части первого порядка:

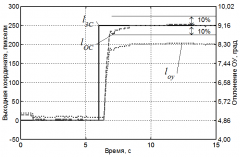

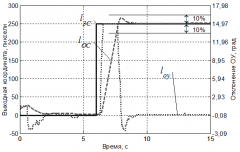

- для апериодического звена – перевод органа управления в крайнее положение и возвращение в новое (заданное входным сигналом) положение (рис.4);

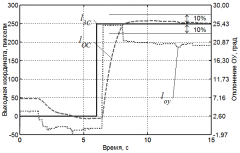

- для интегрирующего звена – перевод органа управления в крайнее положение и возвращение в нулевое положение (рис.5);

- для апериодического звена – перевод органа управления в крайнее положение и возвращение в новое (заданное входным сигналом) положение (рис.4);

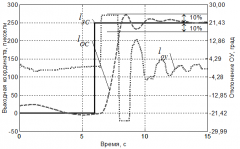

- для машинной части второго порядка – перевод органа управления в крайнее положение, затем переброс органа управления в противоположное крайнее положение, затем возврат в нулевое положение для машинной части с интегратором (рис.6);

- для машинной части нулевого порядка – перевод органа управления в новое положение (рис.3);

- часть операторов, хорошо освоивших работу с машинной частью первого порядка, переносили свой опыт на работу с машинной частью второго порядка, формируя управление в виде одного максимального отклонения органа управления. Переучивание этих операторов для работы с машинной частью второго порядка в соответствии с принципом максимума (два крайних положения и одно переключение органа управления) потребовало значительных временных затрат.

Опираясь на полученные новые результаты экспериментов, целесообразно провести исследования с более широким контингентом операторов, обратив особое внимание на вопросы адаптации операторов к широкому спектру динамических структур машинной части.

Библиографический список

- Себряков Г.Г. Экспериментальное исследование характеристик деятельности человека-оператора в динамических системах слежения и наведения летательных аппаратов // Характеристики деятельности оператора; под ред. Б.Ф. Ломова. – М.: ВНИИТЭ, 1983.

- Математическая теория оптимальных процессов. / Л.Понтрягин и др.: Изд. 4-е. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1983.

- Огинский А.А., Бурлак Е.А., Набатчиков А.М. Экспериментальные исследования работы человека-оператора в режиме слежения при установке на максимальное быстродействие // Труды ГосНИИАС. ВОПРОСЫ АВИОНИКИ. – М.: ГосНИИАС, 2010. – №19. – с.22-32.

Файлы к скачиванию:

- Отсканированные страницы (3.26 МБ)

Комментарии